|

当前位置: | 首页 |

|

跋山涉水寻迹齐鲁 山东文物普查成果丰硕

山东,这片中华文明重要发祥地,儒家文化发源地,沂蒙精神诞生地,文化底蕴深厚,文物资源富集,是全国文物大省。自2023年底,山东省第四次全国文物普查(以下简称四普)协调机制会议召开以来,截至目前,已复查第三次全国文物普查(以下简称三普)不可移动文物3.35万余处,调查登记新发现文物逾万处,新发现位居全国前列。山东省四普工作不仅取得重要阶段性成果,更形成一套行之有效的工作方法,为四普工作提供有效借鉴。

借助新技术赋能文物普查

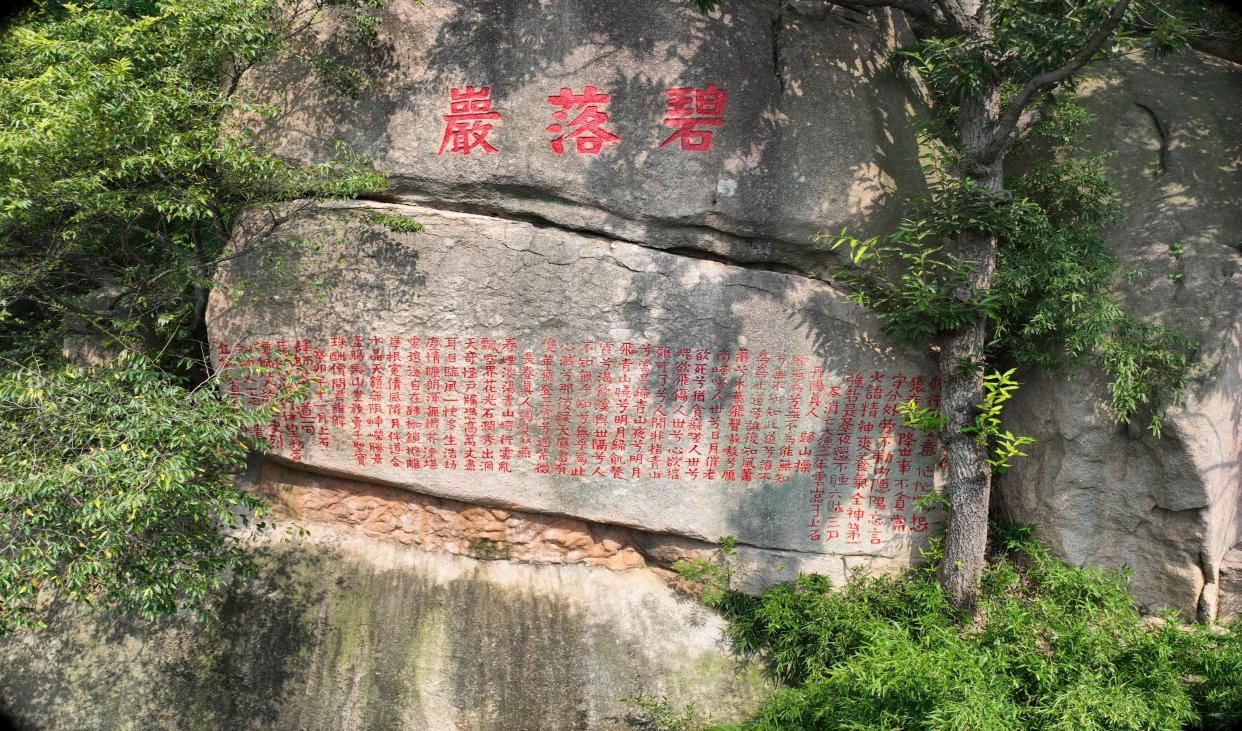

青岛市崂山区,因境内崂山而得名。崂山历史悠久,素有“海上名山第一”之称。其上多摩崖石刻,然分布散且多处于悬崖峭壁,很难进行信息采集。

崂山区摩崖石刻

对此,崂山区文物普查队创新引入三维倾斜摄影及三维扫描建模技术,对摩崖石刻及崂山道教建筑群进行信息采集,全面掌握文物立体几何形貌等原始数据资料,并且依此建立起了更精准、多维度的文物数字化档案。崂山区的创新做法,也为其他地方的普查工作提供了宝贵借鉴。

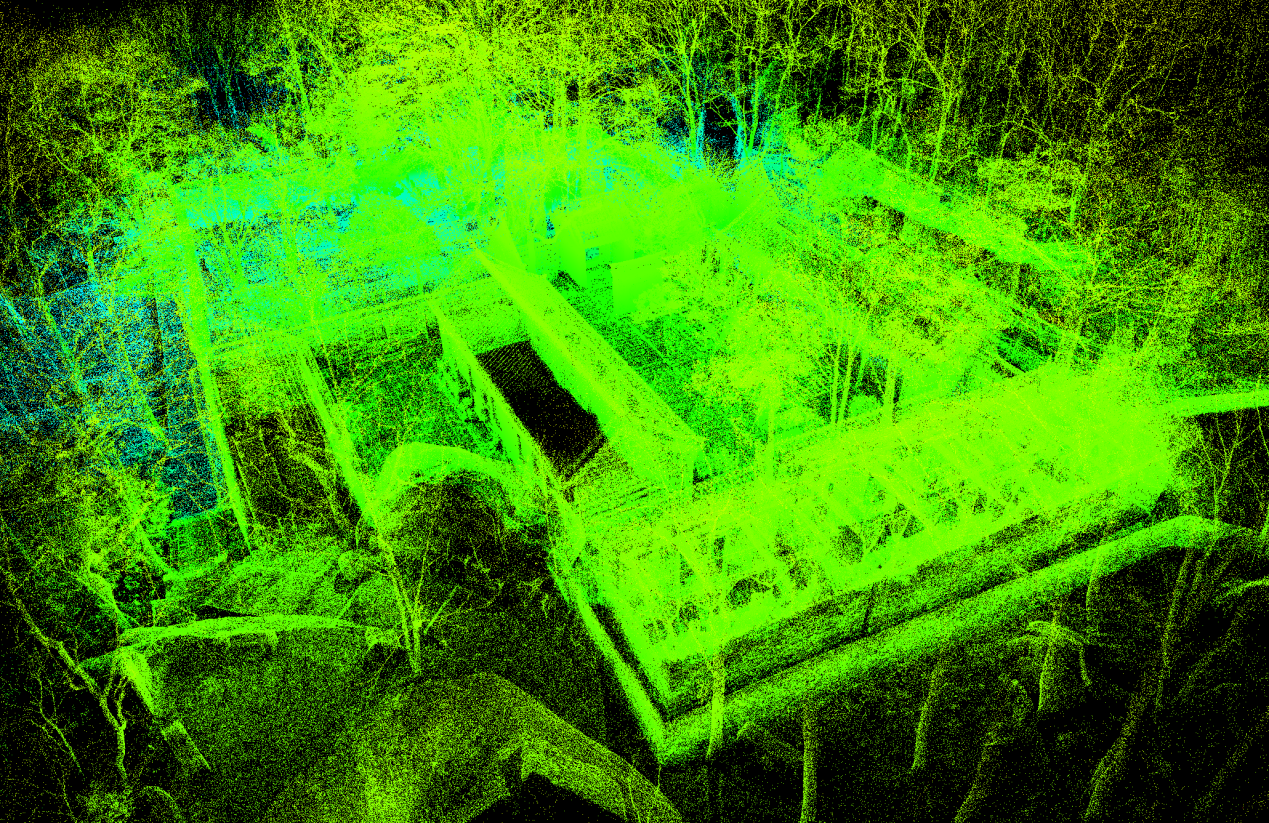

激光点云扫描技术记录文物信息

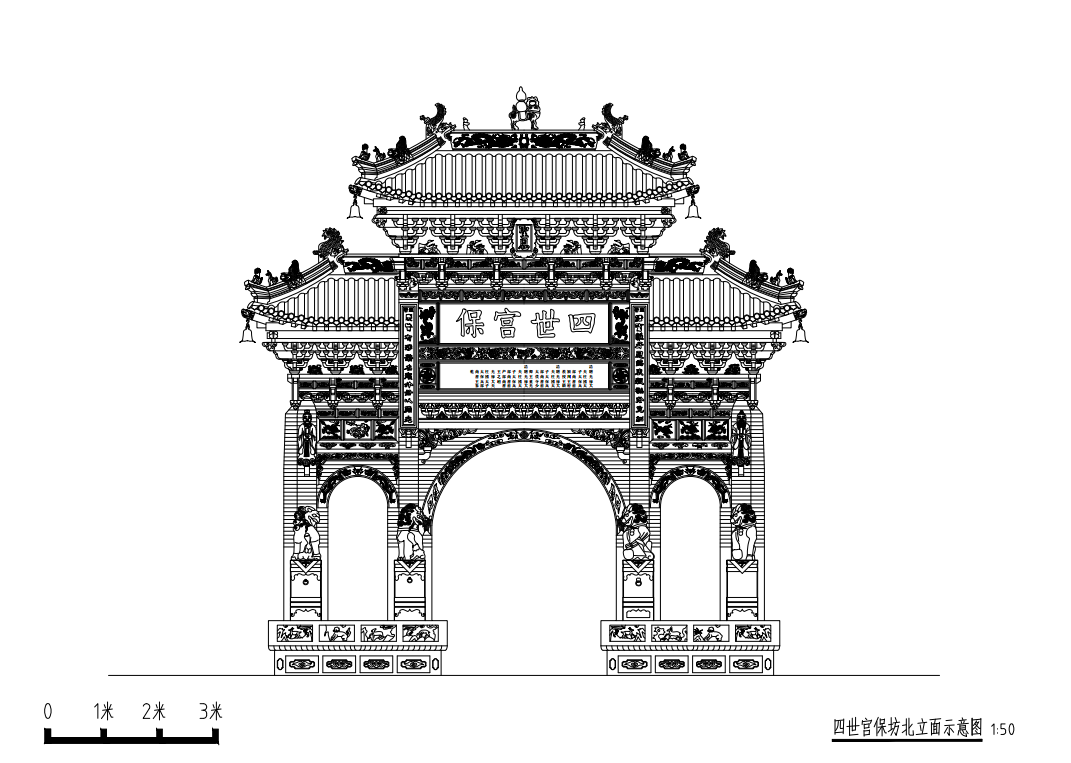

有中国“建筑之乡”美誉的淄博市桓台县,王渔阳故居、四世宫保坊等全国文物重点保护单位,不仅见证桓台深厚文化历史,同时具有极高的艺术价值。桓台县文物普查队借助“3D扫描点云建模”技术,让建筑每一个侧面的细部结构,通过扫描影像制成模型,进而做成正影像图之后,通过CAD描图成图。队长孙慧高兴地说道,四普不仅为文物工作者提供了一个展示自身价值的广阔平台,“队员们们还学会了创新思路,利用新技术投身普查工作中,为文物保护事业添砖加瓦。”

四世宫保坊北立面示意图

创新手段提升普查效率

不仅是新技术,通过新手段让普查事半功倍,也是山东省四普工作的一大特色。

微山县古遗址“勘边定界”

去年,实地调查刚开始,山东省百余个县级普查单元便采取通过考古调查勘探方式,开展古遗址、古墓葬等地下文物勘边定界工作。精准划定文物本体边界,为后续保护利用和精细化管理打下坚实基础。

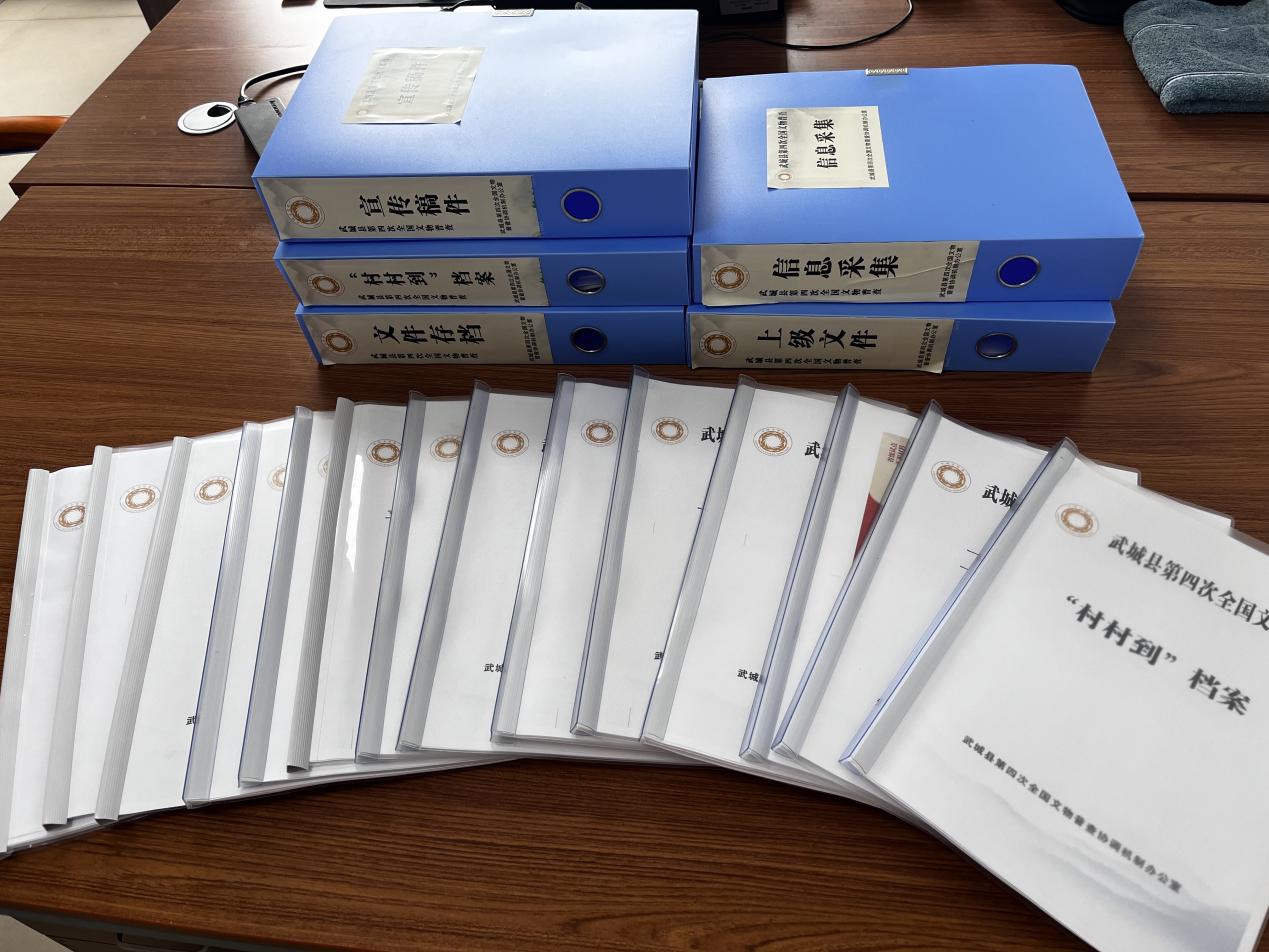

武城县“村村到”档案

德州武城县和日照莒县虽然相距甚远,但独创的“村村到”档案和“实地调查轨迹图”制度,可以将队员们的行迹等纳入“一村一档案”,并生成轨迹图,确保野外到达率及调查区域覆盖率,实现普查数据全过程可追溯。他们的工作方法也在全省进行推广。

莒县“实地调查轨迹图”

威海乳山市地形复杂,平原、沟渠、山地、丘陵等多种地形交错分布,且三普文物众多。市文物普查队经过反复实践,创造出一套PPT绘制平面图的做法,可清晰呈现农田、水域、建筑本体、保护范围、建设控制地带及各类地表要素,不仅破解了队员缺乏专业绘图软件操作能力的困境,更实现了文物地理信息的精准表达。这套做法,也为其他复杂地形区域的平面图绘制,提供了可复制的解决方案。

社会力量注入普查新能量

2023年11月,随着第四次全国文物普查的启动,山东省四普办在全国首发普查公告,向社会公开征集普查线索。公告引发社会各界关注,共收集各类线索千余条。在众多线索提供者中,山东大学学生刘兆熙个人提供线索达数百条,为普查工作推进贡献了青春力量。

生长于德州,在上海读博的90后博士满运全,看到山东征集普查线索的公告后,提交9处新线索。这里面,既包括德州国棉一厂建筑群、德州针织厂建筑群等近现代工业遗产,也有大运河德州段明清古河道、广安桥遗址等历史遗迹。目前,9处新发现线索已全部由德州市各普查队调查核实登记。“文物普查是国家的一件大事,我做的只是尽己所能地提供素材。当然,这也是一名公民的义务。”满运全说道。

德州市对满运全提供的线索进行实地调查

在临沂市莒南县,为提高文物普查知晓率,县普查办开启“双线作战”线索征集模式。普查队分为采访调查组和实地普查组。其中,采访调查组的队员们每天穿梭在各个村镇,与村民们拉家常、听故事。就是在“拉家常”“拉呱”“互相提醒”式的交流中,一条条文物线索浮出水面,协助实地调查组及时开展工作。

莒南县文物普查队根据村民提供线索进行实地调查

作为全国13个国家级普查试点之一,济宁曲阜市在四普中积极探索构建“政府主导、社会参与、成果共享”的低级别文物保护利用新格局。四普期间,在跟随文物普查队员了解文物保护工作的重要性后,西曼山村村委会多方自筹资金,借助社会力量,对西曼山娘娘庙进行修缮,为其他省市低级别文物的保护和利用提供了有效探索和有益借鉴,更为我国不可移动文物的活化利用注入新能量。

传承接力搭建文物人才梯队

随着四普的推进,在普查队伍中,山东省精心构建了一支跨代际、多层次的人才梯队,汇聚了老、中、青三代文物工作者,以老带新,赓续传承。

济南市商河县组建起一支“老将+新兵”的普查队伍,将田野调查转化为实战练兵场。老文物工作者以“传帮带”的紧迫感,从设备操作、数据采集,到走访群众、文物辨识,手把手的指导年轻队员。新老队员并肩作战,快速掌握各项专业技能。这场与时间赛跑的普查,既是摸清家底,更是一场关键技艺的接力。

商河县文物普查队“老将+新兵”

在泰安新泰市,去年刚入职的新人李帅表示,自己很幸运,刚参加工作就遇到四普。虽然没想到普查工作这么辛苦,但是可以在实地跟着前辈们学习,收获的更多。

事实上,为让普查队员更好的掌握普查知识和技能。山东省四普办举办了多期培训班,1300余名队员参加现场培训。为查缺补漏、巩固成果,全省2100余人注册报名参加国家和省级线上培训。四普培训也是党的十八大以来,山东省文物领域最大规模的行业集训,培养锻炼了一大批业务骨干,为文物事业行稳致远奠定了坚实基础。

山东省第四次全国文物普查2025年度培训班

专业力量助推普查新发现

为扎实推进山东省四普实地调查工作,进一步增加新发现数量,丰富全省文物资源总量。2024年10月,山东省四普办委托山东省古建筑保护研究院、山东省文物考古研究院、山东省水下考古研究中心、山东大学、山东师范大学等专业力量,开展了大运河、齐长城、胶济铁路、环渤海地区盐业遗址、旧石器遗址、水下文物、集中连片重点区域7项专题调查。截至目前,专题调查成果丰硕,新发现文物点4000余处。

黄河三角洲是黄河携带大量泥沙在渤海凹陷处沉积形成的冲积平原,地广人稀,冬季植被枯萎,寒风肆虐。山东师范大学盐业遗址专题调查队历经6个月时间,完成黄河三角洲760平方公里全覆盖式调查,新发现盐业遗址千余处。这些遗址主要集中于晚商至西周早期、东周时期、宋金元时期,进一步证实黄河三角洲地区是我国古代盐业生产的核心区域。值得一提的是,此次专题调查证实了黄泛区并非文物空白地带,而是蕴藏着丰富且保存完好的古代遗址。结合历年考古成果,充分说明鲁北沿海地区是我国乃至世界上盐业遗址数量最多、保存最好、延续时间最长的地区。

盐业遗址专题调查队

在山东,横亘着我国有准确遗迹可考、年代最早的古代长城——齐长城。2024年10月,由山东省古建筑保护研究院、山东省文物考古研究院组成的齐长城专题调查队,踏上了600多公里齐长城的调查之路。调查过程中,全面摸清了齐长城的数量、种类、分布、本体边界和保存现状,为保护管理齐长城打下坚实基础。其中,齐长城源头的调查成果尤为显著,新发现的早期墙体(西周晚期至春秋时期)和晚期墙体(战国时期)的叠压关系,理清了不同时期齐长城的构造特点和分布关系,为判断齐长城的建筑年代与功能演变提供了重要实证,清晰展现了中国长城从局部控制向整体成熟防御体系发展的轨迹。

齐长城专题调查队

专题调查成果斐然,四普新发现成绩亮眼,离不开宣传氛围的积极营造。济南市商河县情景剧《“四普人”的一天》、淄博市桓台县说唱剧《文物普查小队的一天》、潍坊市青州市快板节目《说四普》等原创节目纷纷搬上舞台,通过文艺演出的形式,让民众了解文物普查。济南市四普暑期宣传展示活动,青岛市市北区文物普查研学活动等,与城市旅游、中小学生研学结合,让各地游客、中小学生沉浸式学习文物普查。关注普查、支持普查的社会氛围,在山东日渐浓厚。

商河县情景剧《“四普人”的一天》

如今,随着四普实地调查暂告一段落,新一阶段的开始,山东省将继续坚持“应查尽查、应保尽保”,持续推进新发现,集中力量、攻坚克难,确保全面完成普查各项工作任务。