|

当前位置: | 首页 |

|

200余处新发现!莱州市四普新发现持续推进

无人机掠过苍翠的山脊,洛阳铲穿透深邃的地层,RTK定位隐蔽的角落,四普人唤醒尘封的记忆。在莱州市第四次全国文物普查中,一群“文物侦探”用脚步丈量大地,以科技对话历史,让湮没在岁月长河中的瑰宝重绽光芒。

二百余处新发现文物点,如同散落的历史拼图,被一一拾起。普查队员们手持科技利器,心怀敬畏之情,穿梭于古籍文献与山川田野之间,在历史与当下的交汇处,打捞那些被岁月尘封的文明印记。这不仅仅是一次文物普查,更是一场跨越时空的文明对话,一次对城市文化基因的深度解码。让我们走进这场文物普查的幕后故事,看他们如何从故纸堆里钩沉文物古迹,在秘境深处探寻文明密码。

故纸堆里寻古迹,短视频中盯线索

“道光二年,莱州城东北罗台村土出一残瓦,上有‘万岁万岁’四字……水北有万岁亭,汉武帝筑。”依据《掖乘》中的这段记载,普查队在莱州市平里店镇西罗台村西农田中发现了汉代遗址。当现实与记载完美吻合时,那种穿越时空的震撼,让所有疲惫烟消云散。

“刷到这条视频时,我立刻按下了暂停键。”自媒体平台上,某本地博主有意无意间拍到的疑似文物被普查队重点关照,“按图索骥”进行现场复核。这种“云端普查”的方式不仅拓宽了线索来源,同时也大大提高了普查质效。

这支由文博精干力量组建的莱州“文物侦探队”埋首于泛黄的《莱州府志》《掖县志》等古籍文献中,沉溺在短视频、公众号等数字信息里,在字里行间和画面切换中寻找着文物的蛛丝马迹。正是这种“抽丝剥茧”的功夫,让旧纸张变身藏宝图,让新媒体成为导航器,指引着队员们找寻那些湮没在历史长河中、躲藏在隐秘角落里的文明印记。

街头巷尾听故事,田野拾珍品历史

“这个洞可不简单,听老人讲,当年北海银行的设备零件就藏在这里。”在郭家店镇团结村,“四普向导”叶大叔指着一个隐蔽的山洞说道。这样的场景,在莱州的实地普查工作中屡见不鲜。

莱州市普查队创新采用“1+17+N”普查模式,即组建1支县级专业队伍,设置17个镇街联络专员,招募一批四普志愿者,构建起“市有专家、镇有专干、村有专人”的文物普查网络。普查队走进农家小院,蹲在田间地头,从与老人的闲谈中,捕捉那些即将消逝的民间记忆。庵子村西海地下医院旧址、团结水库渡槽等新发现,就是这样从口耳相传的民间记忆,变成了实实在在的历史见证。有时候,真正的历史不在博物馆,而在老百姓的茶余饭后。

科技赋能探秘境,排除万难勇登攀

在人迹罕至的程郭镇谷口唐家村大山深处,“天地图”遥感影像中一处异常的地形轮廓引起普查队长的注意,普查队员随即锁定特殊地貌,放飞无人机航拍探查,“找到了!”隐秘的谷口唐家山圩子遗址就这样通过数字影像比对重现人间。在本次普查中,莱州市四普工作队充分利用“遥感影像+无人机航拍”技术,通过“天地图”数字影像比对,精准锁定文物疑似分布区。

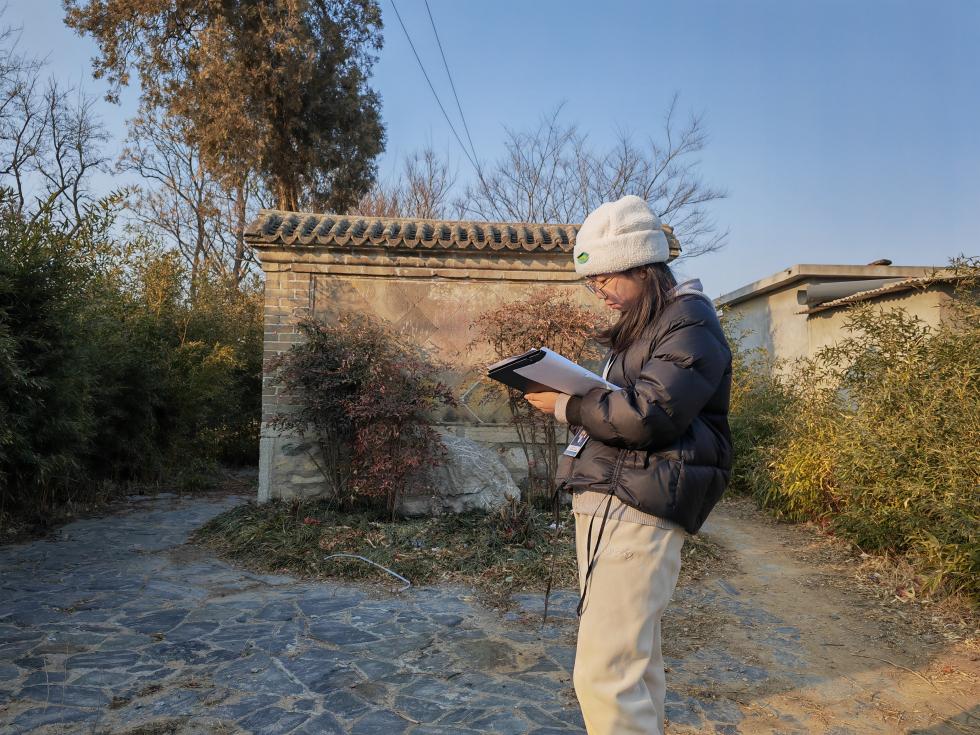

科技赋能让文物普查如虎添翼,但最动人的,仍是队员们攀悬崖、涉溪流、穿荆棘、钻地道,用脚步丈量每一处疑点的执着。普查队伍苦练内功,发扬“严真细实快”工作作风,实行线索现场核实“三遍工作法”,远观全貌、近察细节、重点复核,确保普查质效。那些RTK坐标打点的背后,是被蚊虫叮咬过敏的手臂,是被碎石树杈划破的裤脚,更是对文物无限的敬畏与信仰。

多方协作齐寻宝,众志成城护文脉

在莱州,文物普查不是个别人的“独角戏”,而是一场全民参与的的“寻宝行动”。两百多处新发现,背后是专项经费的保障,是专题推进会的谋划,是百余条群众线索的汇聚,是无数人的共同记忆。

莱州市四普办充分发挥统筹协调作用,与住建、退役军人、党史等多部门建立共享机制,构建起多元协作的文物保护网络。各镇街联络员奔走协调,村中老党员、乡贤们主动担当向导……

当朱马区抗日殉国烈士纪念碑被重新铭记,当万氏宗祠重归家族记忆,文物不再是冰冷的遗存,而成为连接过去与现在的精神纽带。莱州市新发现文物成果的背后,是无数莱州人对家乡文化的深厚情感,是一座城市对自身文明根脉的集体守护。

只有让文物保护成为全民共识,让文化传承融入城市血脉,我们才能真正守护好文明的火种,让千年文脉在新时代焕发勃勃生机。当我们认真寻找文物时,或许文物也在等待被我们发现。